近日,智能科技学院谢红研究员团队与上海科技大学生命科学与技术学院马涵慧教授课题组在《国家科学评论》(National Science Review)在线发表题为“MINFLUX解析活细胞内核小体及染色质压缩结构”(MINFLUX dissects nucleosome and compacting chromatin structures in living cells)的创新研究成果。智能科技学院顾敏院士、谢红研究员与上海科技大学马涵慧教授为共同通讯作者,谢红研究员与胡易博士为共同第一作者,上海理工大学为第一单位。

染色质结构是细胞核内基因组压缩和基因转录调控的基础。尽管体外研究提出了经典的模型,即11纳米的核小体聚合物可折叠形成30纳米纤维,但此类结构从未在细胞内被原位观测到。相反,电子显微镜和超分辨率荧光显微镜研究多在细胞中报道了无序的染色质链或凝聚的液态样染色质结构域。那么,凝聚的染色质纤维是否真实存在于细胞中?

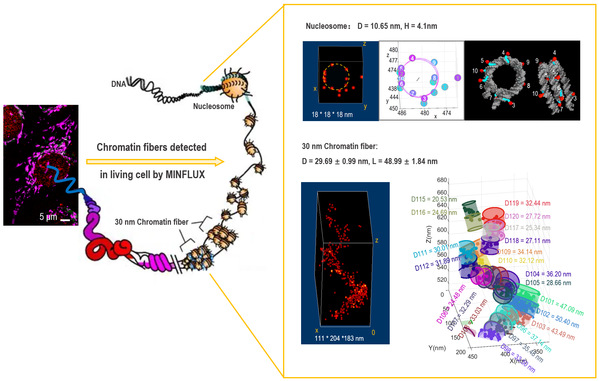

针对细胞内是否存在30纳米染色质纤维这一长期争议,本研究利用具有极低光毒性和超高定位速度的三维MINFLUX定位技术,鉴定出一种可特异性结合于DNA的AT富集区、并能自发产生光闪烁的荧光染料,实现了对单个探针的可视化。运用此技术,我们观测到部分DNA分子与组蛋白共定位,组装形成纤维状结构。在活细胞核中部检测到的天然染色质纤维,其宽度在不同节段存在差异。大部分此类纤维在Trichostatin A处理后消失。在某些情况下,DNA定位甚至可在活细胞中揭示单个核小体的三维超微结构,即DNA缠绕核小体形成的、直径约11纳米的螺旋状结构。

因此,我们的研究证实,染色质纤维(约30纳米)确实存在于活细胞中,至少在基因组的AT富集区域是如此。这项工作不仅解决了一个长期存在的争议,更重要的是,它提供了一种强大的方法学,为在活细胞中直接解析染色质的动态结构与功能开启了新篇章,昭示着MINFLUX显微镜在染色质生物学和基因调控研究中的应用潜力,将引领光子成像技术在生命科学前沿实现新的跨越。

活细胞内核小体和染色质纤维结构

论文链接:https://doi.org/10.1093/nsr/nwaf451